MH370: Por qué es tan difícil encontrarlo

La búsqueda del MH370 supone un reto monumental para las autoridades. Con la escasa información disponible, localizar el avión era casi una misión imposible, y ya se perdió un tiempo precioso explorando regiones donde, con el tiempo, se comprobó que nunca estuvo.Pedro Carvalho & Luda Merino

Publicado el 29/08/2025 -

17:30 CET UTC (hora de Madrid)

Actualizado: 29/08/2025 -

17:30 CET UTC

Cuando el MH370 desapareció del radar secundario, la atención se centró primero en torno al waypoint IGARI, su última posición conocida en el Golfo de Tailandia. Era lógico: si el avión había dejado de transmitir allí, lo más probable parecía un accidente en esa zona. Lo que en un primer momento se planteaba como un siniestro aéreo más —con causas a determinar en la posterior investigación— se complicó enseguida. Los radares militares habían registrado al avión virando bruscamente hacia Penang y, poco después, cruzando el estrecho de Malaca.

Las primeras áreas de búsqueda, ya de por sí enormes, se volvieron inabarcables. El aparato había desaparecido a 35.000 pies (unos 10.600 metros de altitud) sin enviar ningún mensaje de socorro, y los equipos trataron de rastrear cientos de kilómetros cuadrados de mar abierto. Cuando se confirmó que el eco del radar había seguido hasta las inmediaciones del waypoint MEKAR, la hipótesis del simple accidente empezó a tambalearse. El MH370 no se había estrellado de inmediato: había seguido volando durante al menos una hora.

La magnitud del desafío creció de golpe. Las nuevas áreas a explorar incluían el estrecho de Malaca, el mar de Andamán y la bahía de Bengala: en conjunto, más de 4,5 millones de kilómetros cuadrados (bastante más grande que la India, con 3,29 millones de km²) . Pero lo más inesperado llegaría unos días después. Casi una semana tras la desaparición, la compañía Inmarsat reveló que el avión había seguido emitiendo señales automáticas —los famosos handshakes— durante más de seis horas después del último contacto radar. El análisis de esos registros permitió establecer una dirección final: el corredor sur del océano Índico. El área se reducía, pero seguía siendo colosal: alrededor de 1,2 millones de kilómetros cuadrados, casi la superficie de Perú.

La búsqueda comenzó en superficie. Decenas de buques y aeronaves recorrieron las zonas designadas —incluidas aquellas en las que más tarde se comprobó que el avión nunca había estado— en busca de restos flotando, pero sin éxito. El siguiente paso fue intentar localizar las cajas negras gracias a sus balizas submarinas. Estas balizas emiten pulsos acústicos que pueden detectarse a unos dos kilómetros de distancia. Sin embargo, el tiempo jugó en contra: el avión desapareció el 8 de marzo, y hasta el 4 de abril no se inició la campaña sistemática con buques especializados. Las baterías de las balizas, con una duración estimada de 30 días, apenas seguían activas y se agotaron al cabo de unos cinco días de búsqueda. Para entonces, la oportunidad se había perdido y solo quedaba un camino: el rastreo del fondo oceánico.

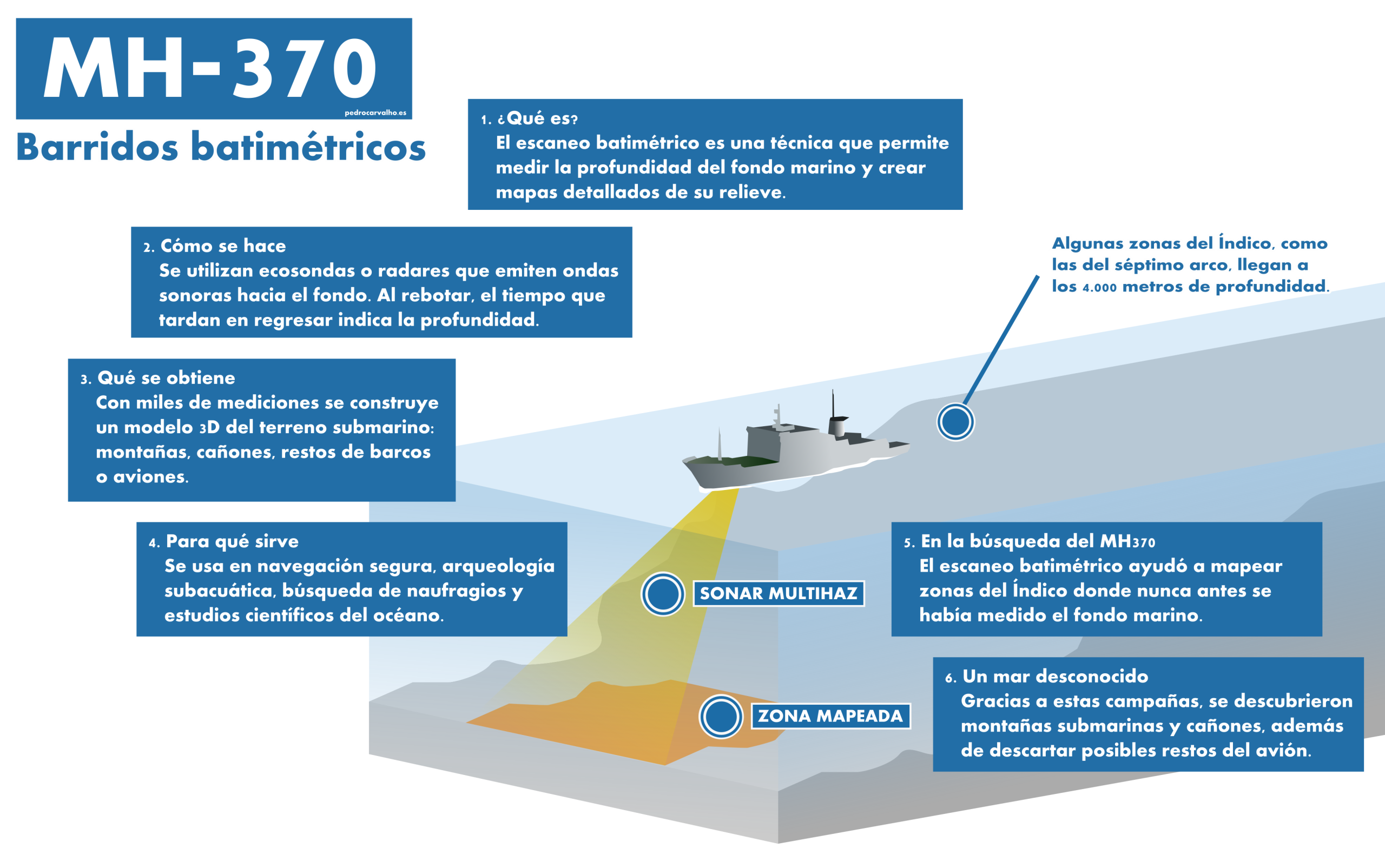

La siguiente etapa fue comprender el terreno donde debía buscarse. El océano Índico sur es una de las regiones peor cartografiadas del planeta: cordilleras sumergidas, cañones abisales y llanuras oceánicas que apenas figuraban en los mapas con contornos generales trazados a partir de medidas satelitales. No se podía enviar un robot submarino a rastrear el fondo sin antes saber qué relieve había allí abajo: el riesgo de perderlo contra una montaña submarina era demasiado alto, sobre todo en el área de Broken Ridge, una de las más escarpadas que existen en la zona.

Por eso, antes de iniciar la búsqueda en profundidad, se emprendió un vasto programa de batimetría de alta resolución. Buques como el Fugro Equator recorrieron decenas de miles de kilómetros cuadrados lanzando haces de sonido hacia el fondo marino para elaborar mapas detallados del relieve. Era un trabajo lento, pero imprescindible: sin esa información, el sonar de barrido lateral o los vehículos autónomos submarinos no podrían operar con seguridad.

En un primer momento, esos mapas se concentraron en el norte de la dorsal de Broken Ridge, donde se pensaba que el avión podría haber terminado su vuelo. Sin embargo, a mediados de 2014 nuevos cálculos de Inmarsat y los investigadores modificaron las estimaciones y desplazaron el área prioritaria mucho más al sur, cerca del paralelo 35°S. Esto obligó a replantear la búsqueda: los barcos que estaban cartografiando al norte de la dorsal tuvieron que moverse cientos de millas náuticas hacia zonas aún más inhóspitas.

El desafío era inmenso. Cada área prioritaria sumaba decenas de miles de kilómetros cuadrados, y el fondo se extendía entre los 2.000 y más de 6.000 metros de profundidad. Con el paso de los meses, el mapeo batimétrico no solo sirvió para apoyar la búsqueda del MH370, sino que también generó los mapas más detallados jamás obtenidos de esa vasta región del Índico. Con los mapas batimétricos listos, pudo comenzar la fase más ambiciosa: la búsqueda submarina en profundidad. Aquí entraron en juego varias tecnologías especializadas, diseñadas para rastrear el fondo marino en busca de objetos metálicos que pudieran ser restos del avión.

La herramienta principal fueron los sonares de barrido lateral. Se trata de dispositivos que emiten ondas acústicas hacia el fondo y registran los ecos reflejados. Al arrastrarlos a baja altura sobre el lecho marino, producen imágenes detalladas de la superficie: montañas, llanuras y, sobre todo, cualquier objeto extraño que destaque por su forma o densidad. Si algo con aspecto metálico aparecía en los registros, los analistas lo señalaban como “contacto de interés”. Estos contactos eran después verificados con otros equipos. En paralelo se emplearon AUVs (Autonomous Underwater Vehicles). Estos vehículos submarinos autónomos, con forma de torpedo, podían descender hasta miles de metros y recorrer rutas preprogramadas siguiendo un patrón de “cortar el césped” (peinando la zona línea a línea). Llevaban incorporados sus propios sonares de alta resolución y cámaras. Su ventaja era que podían acercarse mucho más al terreno y cubrir áreas difíciles, como los bordes de cañones o laderas pronunciadas, donde arrastrar un sonar desde un barco era arriesgado.

Cuando un AUV o un sonar detectaban algo sospechoso, se desplegaban ROVs (Remotely Operated Vehicles). A diferencia de los AUVs, los ROVs no son autónomos: van conectados al barco por un cable y se manejan a distancia. Están equipados con cámaras de alta definición y, a veces, brazos manipuladores. Su función era comprobar visualmente si lo detectado era realmente un fragmento del MH370 o simplemente una roca, un cable volcánico o restos de otro naufragio.

La operación era meticulosa: cada kilómetro cuadrado de fondo marino se analizaba a distintos niveles. Primero, el sonar de barrido lateral ofrecía una vista general; después, si algo llamaba la atención, un AUV lo cartografiaba en detalle; y finalmente, un ROV podía descender para confirmarlo. El análisis de los datos recaía en equipos de especialistas que, a bordo de los buques y en centros de operaciones, examinaban las imágenes acústicas en busca de cualquier anomalía.

Esta fase se desarrolló íntegramente al sur de Broken Ridge, en el área prioritaria establecida a finales de 2014. Durante los siguientes tres años, barcos como el Fugro Discovery, el Fugro Supporter o el Go Phoenix recorrieron más de 120.000 km² de océano, siguiendo patrones sistemáticos y trabajando en turnos continuos. A pesar de todo ese esfuerzo, ningún resto del fuselaje apareció en el fondo. Cuando la búsqueda submarina no daba frutos, el giro inesperado llegó desde tierra firme. En julio de 2015, más de un año después de la desaparición, apareció la primera pieza indiscutible del MH370: un flaperón en la isla de Reunión, en el océano Índico occidental. Ese hallazgo fue un punto de inflexión. Por primera vez había una prueba material que confirmaba que el avión había terminado en el mar y que los modelos que apuntaban al Índico eran correctos.

A partir de ahí, se inició una búsqueda más descentralizada en playas y costas de toda la región. Voluntarios, pescadores y autoridades locales localizaron nuevas piezas en Madagascar, Mozambique, Tanzania, Sudáfrica y otras islas del Índico. Entre ellas había fragmentos de ala, carenados de motor, paneles del interior y piezas de cola. Muchas de ellas fueron autentificadas como pertenecientes al Boeing 777 del vuelo MH370, algunas incluso con números de serie que no dejaban lugar a dudas. Estos restos, además de confirmar la desaparición en pleno Índico, sirvieron para otra tarea crucial: los análisis de deriva. Expertos en corrientes marinas simularon el recorrido de los fragmentos flotando desde un punto probable de impacto hasta las costas africanas. El resultado fue consistente: todos los modelos apuntaban a que el avión se había estrellado cerca del llamado séptimo arco, la última línea de posición calculada a partir de los registros satelitales de Inmarsat.

En otras palabras, los fragmentos confirmaban lo que ya se sospechaba: el MH370 había terminado su vuelo en algún punto del corredor sur, dentro de la franja marcada por ese séptimo arco. No decían exactamente dónde, pero reforzaban las conclusiones del análisis satelital y daban respaldo a las teorías que situaban el accidente en esa región.

La búsqueda del MH370 se convirtió en la operación más compleja de la historia de la aviación. En apenas unos meses se pasó de peinar las aguas cálidas del golfo de Tailandia a cartografiar miles de kilómetros del océano Índico sur, una de las regiones más inhóspitas y desconocidas del planeta. Se desplegaron barcos, aviones, sonares, robots y equipos de expertos de medio mundo. Se elaboraron mapas oceánicos inéditos, se aplicaron modelos matemáticos y se realizaron simulaciones de deriva para tratar de acotar lo imposible: encontrar un avión en un océano casi sin huellas.

Y sin embargo, pese a todo ese esfuerzo, el fuselaje sigue desaparecido. Lo que sí se ha logrado es acumular pruebas suficientes para saber con certeza dónde terminó: en algún punto del séptimo arco, en aguas profundas del Índico. Los restos aparecidos en las costas africanas no solo confirmaron la tragedia, sino que también validaron el análisis satelital que desde el principio señalaba esa región. Hoy, más de una década después, el MH370 permanece como uno de los grandes enigmas contemporáneos. Su búsqueda ha dejado avances científicos y tecnológicos, mapas oceánicos que antes no existían y, sobre todo, la certeza de que la aviación aún puede enfrentarse a misterios que nos recuerdan lo vasto e inexplorado que sigue siendo el planeta. El avión no ha aparecido, pero su ausencia ha cambiado para siempre la manera en que buscamos lo imposible.

Fuentes y referencias:

The data behind the search for MH370 web elaborada por el Gobierno de Australia

Informe final del Safety Investigation Team for MH370: (Malasia, 2018)

Informe sobre la búsqueda del MH370 elaborado por la ATSB (Australia)